par cvuilleumier | 22 Nov 2012 | Histoire

En cette veille de l’Escalade, certains souvenirs reviennent en mémoire et il en est un qui me traverse l’esprit à chaque fois que j’aperçois le temple de la Madeleine à Genève.

[CIG]

La vieille bâtisse borde une rue et son mur nord n’est guère longé que par un modeste trottoir. Difficile donc de prêter attention à ces portes cochères en contre-bas. Pourtant, c’était il y a des années de cela, l’une d’entre elles était ouverte et, passant par là, je me hasardais à y entrer de quelques pas. Au diable les réprimandes éventuelles, ma curiosité était la plus forte.

J’y découvris alors une série de sarcophages qui me semblèrent mérovingiens, carolingiens peut-être, ce qu’un article de Louis Blondel devait me confirmer par la suite (Les premiers édifices chrétiens de Genève, Genava XI, 1933).

[Sarcophage carolingien de Murbach en Alsace]

Mais que sont devenus ces sarcophages ? Sont-ils toujours en place? Difficile de le dire puisque le site ne peut être visité !

Quant à l’intérieur du temple, son austérité n’est pas complète.

[Photo de l’auteur]

On trouve en effet de larges fragments de peintures médiévales sur certains murs.

[Photo de l’auteur]

Dissimulant des sarcophages millénaires, conservant des vestiges de son ancienne gloire catholique, ce temple reste ainsi pour moi une source d’étonnement qui me revient en mémoire chaque fois que je passe à proximité.

par C. Vuilleumier

par cvuilleumier | 14 Nov 2012 | Histoire

Poste d’assistant-e en histoire des relations internationales et histoire transnationale

Mise au concours par le Global Studies Institute et le Département d’histoire générale de l’Université de Genève.

Poste d’Assistant-e de recherche CANDOC

Dans le cadre d’un projet de recherche financé par le FNRS portant sur La coopération interna-tionale scientifique et intellectuelle durant l’entre-deux-guerres : la Commission internationale de coopération intellectuelle (CICI) et les Cours universitaires de Davos, le Département d’histoire générale de l’Université de Genève et la Section d’histoire de l’Université de Lausanne mettent au concours un poste d’assistant-e de recherche candoc d’une durée de trois ans à 100%.

par Maison de l’Histoire

par cvuilleumier | 10 Nov 2012 | Conférences, Histoire, Livres

Il s’agit des actes du colloque qui s’est déroulé en septembre 2009, au sujet de Saint Maurice. L’approche interdisciplinaire et la collaboration franco-suisse ont permis de mettre en lumière l’unité de l’espace dans lequel le culte de Saint Maurice et de ses compagnons s’est développé, un héritage commun au cœur de l’Europe donnant tout son sens aux associations transfrontalières en matière de culture.

par C. Vuilleumier

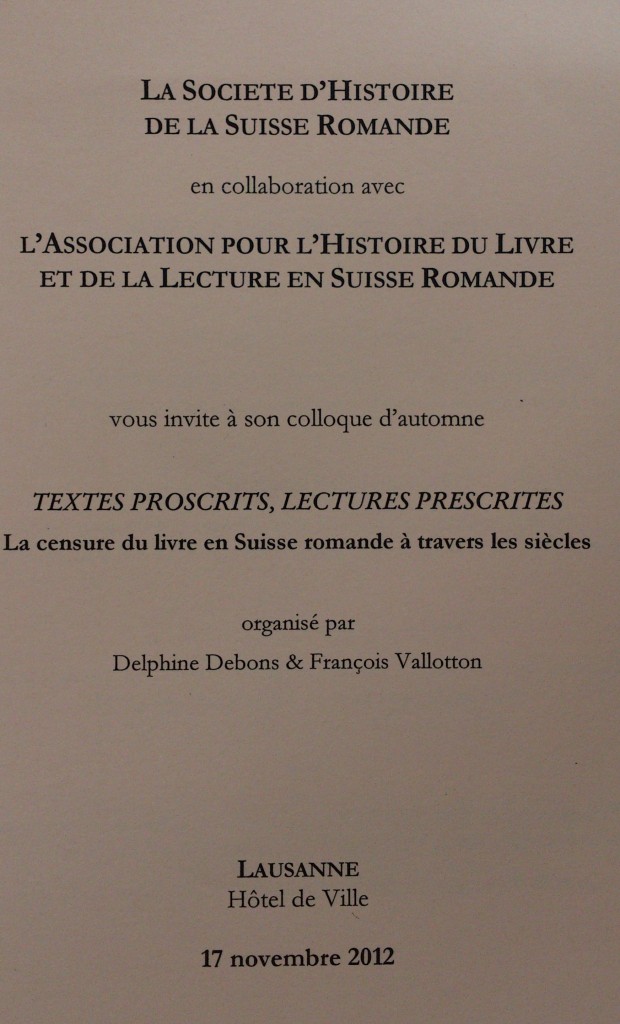

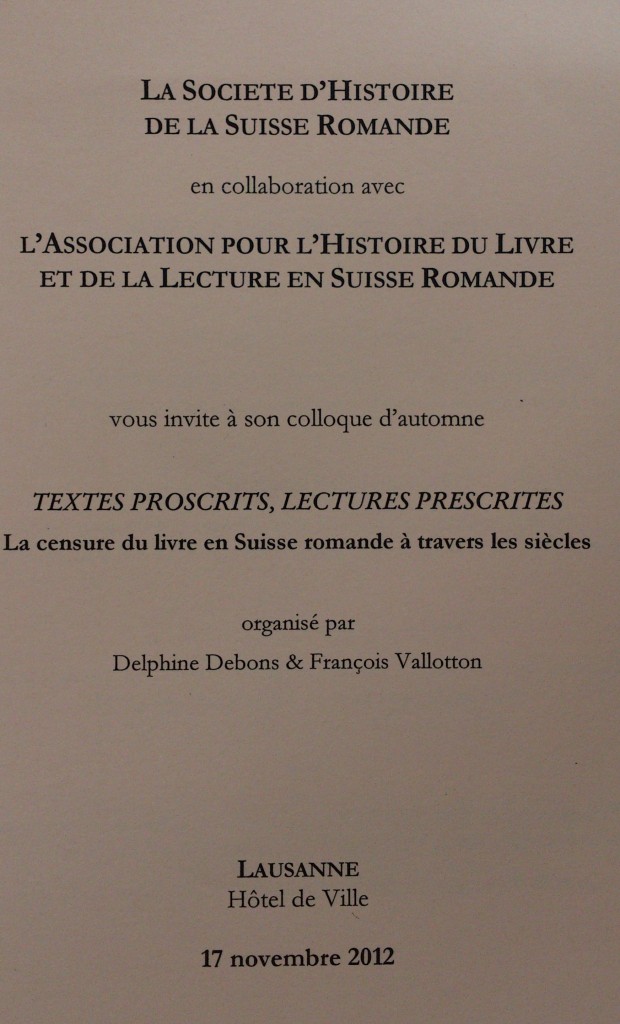

par cvuilleumier | 10 Nov 2012 | Conférences, Histoire

par cvuilleumier | 2 Nov 2012 | Articles, Histoire

(Photo de l’auteur)

L’ancien château baroque de Schwetzingen, dans le Bade-Wurtemberg, était la résidence d’été des Électeurs palatins Charles III et Charles IV. C’est son parc qui fit la renommé de ce château, ainsi que son théâtre de style rococo. Détruit au cours du XVIIème siècle, le château fut rebâti entre 1700 et 1717.

(photo de l’auteur)

(photo de l’auteur)

Quand le vaste nouveau jardin de Charles Théodore commença à exister, dans les années 1750 et 1760, on fit appel à l’architecte Lorrain Nicolas de Pigage de Lunéville pour la construction d’un nouveau château, lequel ne fut jamais bâti en raison du colossal château de Manheim qui était alors en voie d’achèvement.

Pendant la seconde moitié du XVIIIème siècle, le style dit « à la française » du parc, qui couvre quelques 72 hectares, fut graduellement remplacé par le style paysager, dit « à l’anglaise ».

(photo de l’auteur)

(photo de l’auteur)

Le jardin de Schwetzingen constitue peut-être l’un des exemples les plus marquants de ce changement de goût. Ainsi, les plus anciennes parties gardent bien leur aspect régulier, mais en s’éloignant du château, on traverse des étendues plus « naturels », comportant notamment, un « vieux faux », soit une reproduction XVIIIème siècle d’une église médiévale, romantisme oblige.

(photo de l’auteur)

(photo de l’auteur)

A noter également la présence d’une mosquée dans le fonds du jardin paysager. Édifiée entre 1779 et 1791 pour le Prince Électeur, cette mosquée est la plus ancienne d’Allemagne. Elle ne fut toutefois jamais utilisée comme lieu de prière et avait pour seul but de décorer le parc puisque à ce moment le style « turc » était en vogue.

(photo de l’auteur)

(photo de l’auteur)

Par C. Vuilleumier

par cvuilleumier | 31 Oct 2012 | Histoire, Livres

Voilà un livre qui était attendu ! On se réjouit de le lire…..

par C. Vuilleumier

par cvuilleumier | 27 Oct 2012 | Histoire

The Faculty of History and Art of the Ludwig-Maximilians-Universität München invites applications for a Professorship (W2) (6 years/tenure track) of Early Modern History, specialising in Western European History commencing as soon as possible. Prerequisites for this position are a university and a doctoral degree. With an excellent record in research and teaching to date, prospective candidates will have demonstrated the potential for an outstanding academic career.

- The successful candidate is expected to represent the entire field of Early Modern History in research and teaching at the university.

- He or she should cover the LMU Core Theme “Area Studies” and develop western European history as an essential part of the profile of the Historical Seminar.

- It is desirable that the postholder is able to maintain and further develop the Seminar’s existing core research and teaching profile in the history of the Holy Roman Empire.

Required qualifications

- Prerequisites for this position are a university and a doctoral degree.

- With an excellent record in research and teaching to date, prospective candidates will have demonstrated the potential for an outstanding academic career

Conditions of employment

- The initial appointment will be for six years.

- After a minimum of three years, it can be converted into a permanent position pending a positive evaluation of the candidate’s performance in research and teaching as well as his or her personal aptitude and if all legal conditions are met.

- Under the terms of the “LMU Academic Career Program”, in exceptional cases and subject to outstanding performance in research and teaching, the position may be converted from a W2 into a W3 Full Professorship at a later date.

- LMU Munich makes a point of providing newly appointed professors with various types of support, such as welcoming services and assistance for dual career couples.

To apply

Please submit your application comprising

- a curriculum vitae,

- documentation of academic degrees and certificates

- as well as a list of publications

to: Dekanin der Fakultät für Geschichts – und Kunstwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München,

par Marie-Janine Calic

dekanat09@lmu.de

http://calenda.org/209531?utm_source=lettre

par cvuilleumier | 26 Oct 2012 | Histoire

Cette maison strasbourgeoise, dont la construction remonte à 1427, présente les colombages les plus richement décorés de la ville. L’aspect définitif de ce bâtiment est fixé en 1589.

[photo de l’auteur]

[photo de l’auteur]

C’est le marchand de fromage Martin Braun qui fit bâtir cet édifice avec un rez-de-chaussée en pierre et des étages supérieurs en bois sculptés avec des fenêtres en cul-de-bouteille. Les sculptures des poutres représentent des scènes sacrées et profanes, notamment les quatre ages de la vie, la foi, l’espérance et la charité ainsi que les signes du zodiaques. Sur la façade apparaissent quelques personnages illustres tels César, Charlemagne, Hector ou Godefroid de Bouillon.

Ce mélange d’esthétisme, d’ésotérisme et de rappels historiques illustre bien la période de la Renaissance et procure au visiteur l’impression d’une époque révolue, un visiteur dont les cadres architecturaux sont bien souvent tellement plus austères et plus simples! Rationalité dirons certain, à l’égard de nos bâtiments modernes. Certes, mais que devient cette rationalité lorsque les cubes sans âmes qui sont proposés la plupart du temps se heurtent à des oppositions acharnées, entraînant des frais, des délais sans fins et des recours à d’improbables experts dont la caution se limite aux cadres normatifs des lois et de leurs règlements ?

[photo de l’auteur]

[photo de l’auteur]

par Christophe Vuilleumier

par cvuilleumier | 10 Oct 2012 | Conférences, Histoire

Dans le cadre du cycle de conférences Histoire vivante, la Maison de l’Histoire, en collaboration avec la RTS, reçoit Pierre Rosanvallon, professur au Collège de France, pour une conférence exceptionnelle sur le thème:

Populisme et démocratie

Jeudi 18 octobre 2012 – 18h30

Auditoire Charles Rouiller (Uni Dufour, U300). Entrée libre.

Pierre Rosanvallon a consacré sa recherche, depuis une vingtaine d’années, à la question de la démocratie et à la notion de peuple. La montée du populisme concerne aussi bien l’Europe que les États-Unis. Et Genève ne fait pas exception. Actuellement, deux mots se font face dans une tension palpable : celui de peuple et celui de populisme. On peut exalter le principe de souveraineté du peuple et exécrer le populisme. Comment comprendre ce paradoxe ? De quelle nature sont les liens qui unissent populisme et démocratie ?

Dans le cadre du cycle de conférences Histoire vivante, la Maison de l’histoire, en collaboration avec la RTS, anime chaque année trois rencontres autour de problématiques actuelles. Les préoccupations de notre société sont nombreuses, parfois angoissantes ou simplement intrigantes. Elles ne sont pas pour autant toujours nouvelles. Faire dialoguer, par la voix d’historiens de grande renommée, passé et présent, et ainsi mieux comprendre les spécificités de notre présent, tel est le but du cycle de conférence Histoire vivante de la Maison de l’histoire.

La Maison de l’histoire espère ainsi contribuer à partager le fruit de la recherche historique avec toute personne intéressée et à renforcer le lien entre Cité et université.

par Daniel Barbu

par cvuilleumier | 10 Oct 2012 | Histoire

En parcourant les routes, l’observateur attentif trouve parfois des indications routières datant d’un autre temps. On connaît les bornes en pierre signalant les distances à tel ou tel lieu. Il en est d’autres, abandonnées depuis longtemps, parfois amusantes et bien souvent fort enseignantes si l’on tente de les décrypter !

Stèle routière sur la Route suisse vers Aubonne (photo de l’auteur)

Stèle routière sur la Route suisse vers Aubonne (photo de l’auteur)

par C. Vuilleumier

Commentaires récents