Nouvelle publication – Article – “La lutte contre l’espionnage en Suisse pendant la Première Guerre Mondiale”

Guerres mondiales et Conflits Contemporains, 2014/1-n 253, pp. 73-88 ISSN 0984-2292

Guerres mondiales et Conflits Contemporains, 2014/1-n 253, pp. 73-88 ISSN 0984-2292

Guerres mondiales et Conflits Contemporains, 2014/1-n 253, pp. 73-88 ISSN 0984-2292

Guerres mondiales et Conflits Contemporains, 2014/1-n 253, pp. 73-88 ISSN 0984-2292

| Edit-a-thon: Collection de photographies de la Première Guerre mondiale des Archives fédérales suisses

Wikipédia est un lexique online avec environ 30 millions d’articles traduits dans 280 langues. Il s’agit de l’ouvrage de référence online le plus utilisé de par le monde et figure parmi les sites internet les plus utilisés.

Vous avez envie d’en savoir plus sur Wikipédia et d’écrire votre propre article? Le 21 juin 2014, les Archives fédérales vous offrent la possibilité d’apprendre les bases de la rédaction d’un article pour la célèbre encyclopédie libre et de passer à la pratique en écrivant une contribution relative à la collection de photographies de la Première Guerre mondiale. Wikipédiens expérimentés et collaborateurs des Archives fédérales et de la Bibliothèque nationale seront là pour épauler les intéressés.

Le thème de cette manifestation organisée conjointement par les Archives fédérales, la Bibliothèque nationale et Wikimedia CH sera la collection de photographies “Service actif Première Guerre mondiale” des Archives fédérales suisses déjà disponible sur Wikimedia Commons. Les articles correspondants peuvent porter sur la Suisse militaire pendant la Grande Guerre mais aussi sur des personnalités, d’anciens sites ou des bâtiments en particulier, sans oublier le quotidien de la population pendant les années de guerre.

Pour qui?

Cet Edit-a-thon s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui veulent en connaître d’avantage sur l’environnement de cette encyclopédie online et qui s’intéressent aux collections photographiques. La traduction d’articles existants représente également une contribution importante au développement de l’encyclopédie online.

Date & Lieu

La participation est gratuite. Les Archives fédérales se chargent d’organiser la restauration et les boissons. Aucune connaissance préalable à la rédaction des articles n’est requise. Veuillez vous inscrire sur la page internet de l’Edit-a-thon des Archives fédérales suisses, ou envoyer un courriel à Marco Majoleth (marco.majoleth@bar.admin.ch). Vous trouverez plus d’informations sur le site internet Wikipédia dédié à l’Edit-a-thon. par Archives fédérales suisses |

N’y a-t‘ il rien à dire à propos de l’histoire de la Suisse et des Suisses pendant la Première Guerre Mondiale ? Les études historiques sur cette période ont été modestes comparés aux efforts déployés pour d’autres époques. À l’heure de la commémoration du centenaire de l’ouverture de la Guerre de 1914 dans les pays jadis belligérants, il semblait nécessaire de porter une attention à ces années de crise et aux répercussions du premier conflit mondial en Suisse.

Il est bien évidemment possible d’évoquer de nombreux aspects déterminant la Suisse de cette époque. On connaît évidemment l’épisode de la mobilisation qui devait marquer durablement les esprits et la grève générale de novembre 1918. Ces années de guerre furent sombres et chaotiques pour le pays. La Confédération resta certes sur sa position de neutralité mais nombreux furent ses ressortissants qui ne le demeurèrent pas et qui décidèrent de s’engager dans les armées françaises ou allemandes. À l’étranger également, les expatriés helvétiques, presque trois cent quatre-vingts mille femmes et hommes avant 1914, furent touchés par le conflit qui balaya l’Europe. Des colonies britanniques, ils furent quarante mille hommes à rejoindre le pays, abandonnant derrière eux femmes et enfants, traversant parfois le monde pour rejoindre leur patrie, avec dans la poche leur ordre de marche reçu du consulat.

Dans les pays en guerre, les communautés suisses survécurent tant bien que mal, suffisamment mal pourtant pour que le Comité central pour les Suisses nécessiteux rédige un appel en 1915 afin de leur venir en aide. Les hommes, rappelés au pays pour rentrer sous les drapeaux ou préférant s’engager dans les armées de leur pays d’accueil, étant absents, ce furent les femmes, les enfants et les vieillards, qui constituèrent le plus souvent les rangs de ces communautés helvétiques de Paris ou de Bruxelles, soutenues à bouts de bras par les légations suisses. En 1915, les ressortissants suisses de l’étranger furent tellement nombreux à s’engager dans les armées en guerre que la Confédération songea à prendre des dispositions législatives pour les en empêcher. La presse d’alors cite sans défaillir au cours de toutes ces années de guerre les Suisses tombés sur les champs de bataille dont les noms lui parviennent.

La guerre allait montrer également toute sa laideur au cœur même de la Suisse, puisque c’est par elle que plusieurs milliers de prisonniers tant civils que militaires passèrent pour regagner leur nation. La position géographique de la Confédération par rapport au conflit offrait un avantage considérable pour se déplacer rapidement et en toute sécurité de l’Allemagne à la France ou à l’Italie. Les autorités helvétiques créèrent d’ailleurs très rapidement le Bureau de rapatriement des internés civils, qui fonctionnait déjà le 22 septembre 1914. Des convois remplis de soldats blessés, toutes origines confondues, transitèrent également par le territoire de la Confédération. Certaines de ces victimes furent accueillies dans les hôtels désertés par leur clientèle et transformés en hôpitaux de fortune, une industrie du tourisme qui aurait été sans doute anéantie par l’absence de vacanciers durant la guerre sans cette reconversion humanitaire financée par les États belligérants respectifs.

La guerre allait profiter à certains qui surent en faire une ressource soutenant l’économie vacillante de la Suisse. Des personnes tels Jules Bloch dont le train cheminait sans cesse de Bienne à Genève, chargé de fusées d’obus fabriquées par les horlogers neuchâtelois à destination des artilleurs français, ou Marc Birkigt qui allait produire un moteur d’avion au sein de son entreprise Hispano-Suiza permettant à la chasse française de dominer le ciel. Des activités suivies attentivement par les services de renseignements étrangers comme laMetallum, une société créée en Suisse par l’Allemagne, devant officiellement faciliter les transactions industrielles entre les deux pays, mais qui employait de nombreux agents de renseignements actifs dans l’espionnage politique et commercial.

La guerre devait en effet créer un phénomène nouveau en Suisse, l’espionnage qui se développa comme une traînée de poudre de Bâle à Genève, de Zürich à Lugano, impliquant aux côtés d’agents étrangers un grand nombre de confédérés.

par Christophe Vuilleumier

La guerre, au-delà de ses aspects politiques, stratégiques, militaires et inhumains, a toujours représenté une parenthèse, un moment de non-droit, malgré toutes les conventions internationales, permettant à des volontés criminelles, personnelles ou institutionnalisées, de s’exprimer. Parmi la cohorte d’actes considérés comme répréhensibles, il en est un, un peu moins sanglant que d’autres, générant un écho particulier dans le temps, le pillage d’œuvres d’art !

Ce vol, le plus souvent légitimé par ses auteurs de multiples manières, revêt un aspect singulier de par la dimension extraordinaire de son objet. Ce dernier, d’une valeur financière difficilement estimable et doté d’une valeur artistique incomparable, possède non seulement un intérêt potentiellement monnayable sur le marché noir, mais également une dimension symbolique intéressant au premier chef l’autorité pour laquelle le vol est commis.

Les pillages commis par l’armée allemande lors de l’invasion de la Belgique en 1940 relèvent ainsi en large partie d’une dimension emblématique. Ce fut le cas par exemple de l’Adoration de l’agneau mystique qui avait appartenu au roi de Prusse Frédéric-Guillaume III en 1821 et que l’Allemagne avait dû restituer en 1919 dans le cadre du traité de Versailles. En 1942, l’Allemagne nazie récupérait l’œuvre estimant que cette dernière lui appartenait et constituait en outre un produit de l’art germanique.

Les pillages opérés par l’armée allemande, en Belgique également, mais au cours de la Première Guerre mondiale relevaient d’une toute autre nature. Revendues à travers l’Europe mais plus particulièrement en Suisse à la fin du conflit, ces œuvres d’art permirent à un certain nombre de ressortissants germaniques de se constituer de véritables petites fortunes, et à certains Confédérés helvétiques de se créer des collections personnelles. Justifiant ces ventes par les situations difficiles de leur propriétaire originel qui venaient de traverser la guerre et qui étaient contraints de se séparer de leur patrimoine[1], ces entremetteurs frauduleux disparurent rapidement ne laissant guère de trace. Il ne semble pourtant pas inenvisageable de dégager des pistes de recherches en se basant sur un ensemble de sources, provenant non seulement des Archives fédérales allemandes mais encore des inventaires helvétiques.

The War, beyond its political, military, and inhuman aspects, has always represented a break, a moment of lawlessness, despite all the international conventions, allowing criminal wills, personal or institutionalized to express. Among the cohort of acts regarded as reprehensible, it is a little less bloody than others, generating a particular echo in time, the looting of art!

This flight, often legitimized by its authors in many ways, has a singular aspect because of the extraordinary dimension of the object. The value is hard to estimate but the objet has very often an incomparable artistic value, not only a potential interest for cash on the black market, but also an interesting symbolic dimension for the authority for which the flight is committed.

The Looting committed by the German army during the invasion of Belgium in 1940 had often a symbolic dimension. This was the case for example for l’Adoration de l’agneau mystique, which had belonged to the king of Prussia, Frederick William III in 1821 and that Germany had to return in 1919 under the Treaty of Versailles. In 1942, Nazi Germany was recovering the Artwork saying that it belonged to Germany and that the painting was a product of German art.

The lootings in Belgium committed by the German army during the World War I were part of a different nature. Sold across Europe but especially in Switzerland at the end of the conflict, these Artwork enabled a number of German to gather small fortunes, and some Swiss to create personal collections. Justifying these sales by the situations of their original owner who had passed through the war and were forced to sell their heritage, these fraudulent middlemen disappeared quickly leaving little trace. It does not seem inconceivable to identify paths of research based on a variety of sources, not only from the German Federal Archive but from swiss inventories too.

C. Vuilleumier

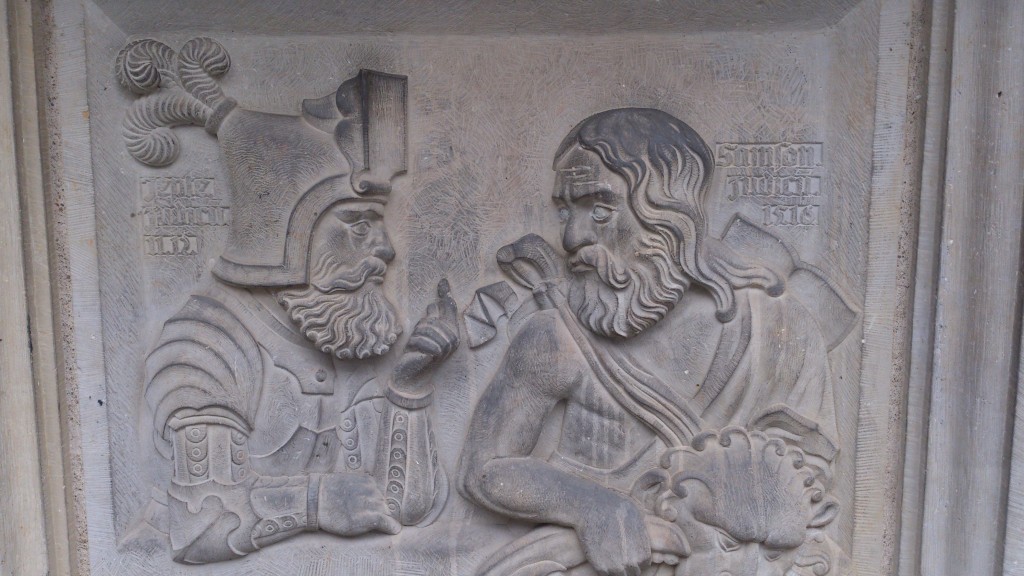

Marktplatz, Hildesheim

Marktplatz, Hildesheim[1] Christophe Vuilleumier, « Il n’y a rien à dire sur l’histoire de la Suisse pendant la Première Guerre Mondiale » in Revue administrative, Paris, 2013. Gazette de Lausanne, 19 mai 1918, p. 2.

forum_20140102_standard_developpement-6_27d5c1df-f947-4f2f-ba3b-aea3950f1da8-128k

Suite à l’article ci-dessous, la presse me fait l’honneur de son attention:

(Extrait Revue administrative, no 397, janvier 2014)

L’espionnage en Suisse pendant la Première Guerre mondiale (I) La Suisse, un nid d’espions par Christophe Vuilleumier Historien

Parues très partiellement dans la revue « Guerres mondiales et Conflits Contemporains » de janvier 2014 sous l’angle de la répression de l’espionnage en Suisse au cours de la Première Guerre mondiale, ces informations sont publiées ici en deux parties pour des raisons de longueur. À l’heure à laquelle cet article, qui est le reflet d’un travail de recherches en cours, paraît, un nouveau corpus de sources, encore largement inexploitées par les historiens, vient d’être découvert, ouvrant de nouvelles perspectives. Nous connaissions Mata Hari, espionne et aventurière, fusillée par la France le 15 octobre 1917, ou l’Afrikaner Frederick Duquesne, le fameux Black Panther à la solde de l’Allemagne, ainsi que Sidney Reilly, de son véritable nom Sigmund Georgievich Rosenblum, un Ukrainien travaillant pour le compte du SIS britannique et dont la vie aventureuse et les goûts particuliers servirent de modèle pour le personnage de James Bond. Nous avions entendu parler du maître espion allemand Jules Crawford Silber qui oeuvra dans l’ombre pendant des années au sein de la censure postale britannique et qui ne fut jamais arrêté, ainsi que du réseau « Alice » dirigé par Louise Marie Jeanne Henriette de Bettignies opérant dans le Nord de la France 1, ou encore de l’archéologue américain Sylvanus Griswold Morley, espion à ses heures 2, et du colonel Redl, à la tête du contre-espionnage de l’Empire austro-hongrois, une figure majeure dans le domaine de l’espionnage avant la Première Guerre Mondiale 3. Les réseaux d’espionnage La Suisse n’eut pas de tête d’affiche dans ce domaine, à moins que le secret ne soit encore enfoui quelque part, mais le pays connut toutefois une véritable fièvre de l’espionnage au cours de la Première Guerre Mondiale. Les affaires se suivirent, mois après mois, semaine après semaine, parfois dramatiques, quelques fois rocambolesques. Ce sont plus de cent vingt affaires d’espionnage qui émergent de la presse helvétique pendant la Première Guerre Mondiale, impliquant des centaines de personnes. On estime, en novembre 1916 déjà, que le nombre d’espions étrangers expulsés de Suisse à la suite d’un jugement ou d’une décision administrative du Conseil fédéral est de plus de cent4. Cette série s’ouvre dès....

[Autochrome de la collection conservée à l’ECPAD]

[Autochrome de la collection conservée à l’ECPAD]

[Autochrome de la collection conservée à l’ECPAD]

[Autochrome de la collection conservée à l’ECPAD]

[Autochrome de la collection conservée à l’ECPAD]

[Autochrome de la collection conservée à l’ECPAD]

Commentaires récents