Vieille Genève

Destruction de bâtiments médiévaux à Genève au début du XXème siècle (Rues basses).

Destruction de bâtiments médiévaux à Genève au début du XXème siècle (Rues basses).

Destruction de bâtiments médiévaux à Genève au début du XXème siècle (Rues basses).

Destruction de bâtiments médiévaux à Genève au début du XXème siècle (Rues basses).

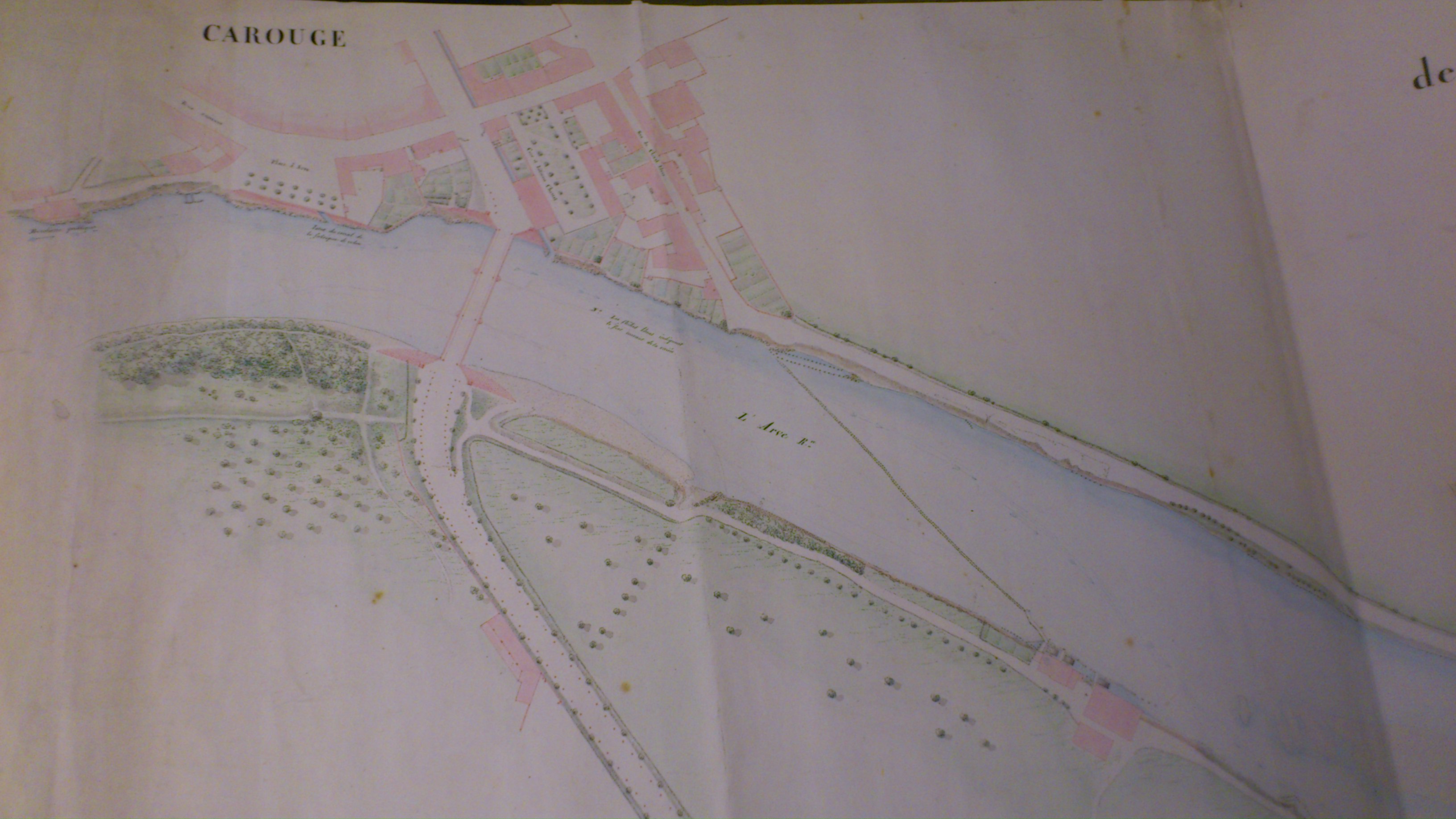

En 1822, les autorités demandent au géomètre Burdallet de relever les bords de l’Arve sur un plan afin d’avoir des points de repères et de mesurer l’érosion causée par le fleuve. Les effondrements des rives, les débordements et les amas de gravier formant des sablons déformaient alors fréquemment le cours de l’Arve, entraînant des dégâts parfois importants sur les propriétés des riverains.

On voit ici le relevé du fleuve à Carouge avec son pont sur le plan magnifiquement illustré par Burdallet.

Plan de la partie du cours de l’Arve comprise entre le pont de Carouge et le Rhône, levé par Burdallet, géomètre, avril 1822, [AEG, Travaux B10, 62]

Plan de la partie du cours de l’Arve comprise entre le pont de Carouge et le Rhône, levé par Burdallet, géomètre, avril 1822, [AEG, Travaux B10, 62]

par C. Vuilleumier

Démolition de l’hôtel de l’évêque de Nice à la rue de Rive, 1901, [F. Boissonnas] CIG

Autre temps, autre sensibilité à l’égard du patrimoine bâti.

par C. Vuilleumier

L’Irak a décidé de rompre sa coopération avec les Etats-Unis dans le domaine archéologique. Dans un entretien donné à l’Agence France Presse, le ministre irakien du Tourisme et de l’Archéologie Liwaa Smaisim affirme que Washington n’a notamment pas rendu à Bagdad ses archives juives. La question reste une pomme de discorde entre Washington et Bagdad, qui réclame leur retour depuis des années.

Liwaa Smaisim, membre du mouvement du chef chiite Moqtada al-Sadr, connu pour son anti-américanisme, a affirmé que l’Irak utiliserait «tous les moyens» pour que ces documents lui soient remis. «Un des moyens de pression que j’ai utilisés contre les Américains est que j’ai arrêté les missions d’exploration (archéologiques) américaines.»

Une affaire prétexte

Les archives, retrouvées dans le sous-sol inondé du quartier général des services secrets à Bagdad en 2003, comprennent des rouleaux de la Torah, des textes de la loi juive, des livres d’enfants, des documents en arabe produits par des juifs irakiens et des rapports du gouvernement sur la communauté juive. L’Irak accueillait une importante communauté juive dans le passé, mais ses membres ont quitté massivement le pays après la création d’Israël et la première guerre israélo-arabe en 1948. Vu l’intérêt actuel des Irakiens pour les Israélites, l’affaire sent donc le prétexte.

Le porte-parole de l’ambassade des Etats-Unis en Irak, Michael McClellen, a pour sa part indiqué que ces archives étaient «sous la garde provisoire des archives nationales américaines, la «National Archives and Records Administration (NARA)» à des fins de conservation et de numérisation.» «Le département d’Etat américain finance la phase finale du projet qui comprend une exposition éducative bilingue (anglais/arabe) du matériel, aux Etats-Unis et en Irak. Tout le matériel retournera en Irak à la fin de ce projet».

Soutiens gouvernementaux

A propos d’autres objets irakiens, Michael McClellen a indiqué que Washington œuvrait au retour de tout objet d’antiquité obtenu de manière illégale. Il a souligné que les fouilles impliquant des universités et archéologues américains avaient été menées «avec le soutien des gouvernements irakiens».

Tribune de Genève 27/06/2012

http://www.tdg.ch/culture/autres-arts/rupture-archeologique-bagdad-etatsunis/story/24168589

Mais pourquoi l’Unesco n’est-elle pas partie prenante dans ce genre de litige divisant deux pays, ce d’autant plus dans une situation comme celle de l’Irak ? Cela étant, on sait qu’il existe des milliers de sites archéologiques entre le Tigre et l’Euphrate qui est une région considérée comme l’un des berceaux de la civilisation. Et parmi ces sites, il est probable que certains soient d’une importance majeure pour le patrimoine de l’humanité. Or, les guerres qui se sont succédées en Irak n’ont guère laissé l’occasion de mener des recherches scientifiques suffisantes. Dommage que la sensibilité exprimée dans cette affaire d’archives ne se soit pas démontrée au cours de ces dernières décennies.

par C. Vuilleumier

voir également : http://horslesmurs.ning.com/video/a-quoi-ressemblaient-les

Mise au concours d’un poste de Chercheur junior financé par le FNS (Fonds national Suisse pour la recherche) dans le cadre d’un programme de recherche sur l’histoire du sport paralympique.

Doctorat en histoire, doctorat en sciences du sport (orientation sciences sociales), ou titre équivalent dans le domaine des sciences sociales (sociologie, anthropologie, sociologie). Connaissances et compétences avérées pour l’histoire des activités sportives (publications) et particulièrement pour le sport paralympique, envisagé ici d’un triple point de vue institutionnel, social et culturel. Forte motivation à s’engager dans un programme de recherche ; Capacité à travailler en équipe.

« L’ouvrage de Mme Vonèche Cardia met en lumière l’infinie complexité des relations entre le CICR et la Suisse au cours de cette période dramatique de la Seconde Guerre mondiale, et révèle que les rapports de dépendance – contrairement à ce qu’on a cru – étaient loin d’être unilatéraux. En effet, la Suisse et le CICR ont conduit l’une comme l’autre une politique humanitaire perçue comme essentielle à leur survie ; leurs rapports étaient faits d’un subtil mélange de collaboration et de soutien réciproque, n’excluant pas certaines formes de rivalité. Cet ouvrage projette donc un nouvel éclairage sur l’histoire du CICR comme sur celle de la Suisse et permet de mieux comprendre les contraintes dans lesquelles s’inscrit l’action humanitaire lorsqu’elle est prise dans un environnement de guerre totale. À ce titre, il mérite de retenir l’attention, non seulement des historiens qui se penchent sur cette période dramatique, mais également de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté qui se sentent concernés par le développement de l’action humanitaire. »

Extrait de l’Avant-propos de Cornelio Sommaruga

« C’est l’un des apports importants du livre d’Isabelle Vonèche Cardia que de montrer à quel point, dans le contexte de la guerre d’extermination menée en Europe par le national-socialisme, l’approche juridique et rationnelle, fondée sur la délibération et la négociation pusillanime – y compris au sein des instances dirigeantes du CICR et du gouvernement fédéral –, n’a ni intégré, ni même réellement saisi la spécificité de la violence génocidaire. À la décharge des acteurs, peu l’ont compris à l’époque. »

Extrait de la Préface d’Henry Rousso

Isabelle Vonèche Cardia est docteur en histoire contemporaine de l’Université de Paris X – Nanterre et titulaire d’un master en relations internationales de l’Institut de hautes études internationales et du développement de l’Université de Genève. Elle est spécialiste de l’histoire du Comité international de la Croix-Rouge. Elle a travaillé au siège du CICR à Genève pendant cinq ans, ainsi que pour les Nations unies et diverses ONG en Afrique. Auteur d’un ouvrage sur l’action du CICR en Hongrie en 1956 et de plusieurs articles liés à l’histoire du CICR.

(www.shsr.ch)

Commentaires récents