par cvuilleumier | 22 Nov 2011 | Histoire

Chant Mozarabe

Durant la période féodale, Colombier appartenait à la terre de Vullierens qui relevait elle-même de la baronnie de Cosonnay. Une famille noble de Colombier existe en 1222 et c’est d’elle qu’est sans doute issu Girard, donzel deVillars-le-Terroir vivant en 1281 acquit la terre de Colombier. Ses fils, Jacques et François prirent le nom de Colombier.

Humber, le fils de François, épousa Guillemette de Duin, fille du seigneur de Vullierens, réunissant ainsi deux seigneuries. Il fut plusieurs années bailli de Vaud pour le compte de la Savoie. En 1384, il mena les troupes qui emportèrent la victoire au siège de Sion (le comte de Savoie avait alors porté secours à son parent l’évêque en difficulté avec ses diocésains). Umbert mourut en 1385.

Henri de Colombier, fils de Humbert, fut le personnage le plus éminent de sa maison. Seigneur de Colombier, Vullierens et Vufflens-le-Château, c’est lui qui fit édifier le château de Vufflens vers 1420. Châtelain de Morges, chancelier de Savoie, capitaine du Piémont, bailli de Vaud. Il fut l’ami et le conseiller du duc de Savoie Amédée VIII (1383-1451) devenu pape sous le nom de Félix V. Henri de Colombier partagea ses biens entre ses deux fils Guillaume et Richard et se retire avec le duc au château de Ripaille, ou il mourut vers 1444.

Humbert, fils de Guillaume, devint seigneur de Vullierens et de Colombier et eut trois fils. Le second, Jean-Donat, fut seigneur de Colombier et écuyer de l’hôtel du duc de Savoie. C’est probablement lui qui remplaça vers l’an 1500 l’ancien château par une nouvelle construction, à l’emplacement du château actuel. C’est lui également qui fit construire la magnifique chapelle gothique de l’église de Colombier, demeurée jusqu’en 1896 la chapelle du château.

La nièce de Jean-Donat, Marguerite de Colombier, dernière représentante de la famille épousa en secondes noces François d’Allinges, seigneur de Coudrée, Monfort et autres lieux, qui devint ainsi seigneur de Colombier et de Vullierens. Les Colombier conservèrent ainsi la seigneurie de leur nom jusqu’au milieu du XVIème siècle; puis les terres passèrent successivement aux d’Allinges, à Nicolas de Joffrey, seigneur de Dully, aux Crinsoz, seigneurs de Cottens, à la ville de Lausanne, aux de la Harpe, aux Gaulis, aux Durussel et aux Loeffel.

La tour gothique

Nous ignorons l’emplacement exact de l’ancien château. Seule une investigation archéologique pourrait amener des éléments d’informations sérieux sur ce bâtiment. Quant à l’édifice construit en 1500 par Jean Donat de Colombier à l’emplacement actuel, il a été profondément remanié au XVII et au XVIIIème siècle. C’est à cette époque que l’on a construit le vaste corps de logis actuellement habité et en très bon état[1].

De la construction de la fin du XVème siècle, il reste une partie de l’enceinte, une tour carrée (appelée le “Petit château”) qui a été rénovée et ne présente pas de particularité notable, un ancien rural, la façade du couchant et la tour heptagonale de l’escalier, magnifique témoignage architectural du style gothique flamboyant[2].

Cette tour ou plutôt ce qu’il en reste, constitue l’élément emblématique du château de Colombier. Les tours polygonales, servant de cages d’escalier et datant de la même époque ne sont pas rares dans le canton de Vaud. Cependant, celle de Colombier est sans doute unique dans le canton de Vaud puisque heptagonale[3].

Il est difficile de définir les raisons de ce choix architectural. Plus haute à l’origine, son toit actuel n’est qu’une prolongation de la pente du toit du nouveau château auquel elle se trouve intégrée avec plus ou moins de succès.

La façade de cette tour et plus particulièrement l’encadrement de la porte est une œuvre de la fin de l’époque gothique et appartient au gothique flamboyant. La molasse, dont les blocs en grand appareil[4] sont tirés, a subi les outrages du temps mais les différents éléments sont encore très reconnaissables. L’archivolte s’est malheureusement désagrégée sur une hauteur de 2,10 mètres au niveau du piédroit. Très classique, le fenestron permet d’éclairer la deuxième révolution de l’escalier à vis.

Les fondations de cette tour sont en granit, pierre assez commune dans la région comme la molasse précédemment citée.

La porte elle-même est surmontée d’une grande accolade, enrichie de feuillages sculptés. Dans le tympan, les armes de la famille de Colombier sont encadrées par deux personnages tenants des banderoles. Au-dessus, des pigments de peintures bleu, blanche et ocre laissent également deviner les armes de la famille.

Au-dessous figure une inscription en latin :Si ergo me queritis, sinite hos abire. Il s’agit d’une citation de l’Évangile selon Saint-Jean, au verset 8 du chapitre 18 : Jésus dit à ceux qui viennent l’arrêter : Si donc c’est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci.

Au-dessus de l’accolade, la statue d’un chevalier, adossé au mur, s’élève jusqu’à la corniche. S’agit-il d’Henri de Colombier ou de Jean Donat, impossible à définir ? Le blason sur la poitrine du personnage est effacé et son écu ne porte plus d’inscription.

La base d’une ancienne échauguette subsiste à l’intersection de la tour et du mur du nouveau château. Était-elle accolée à une courtine de l’édifice de 1500, difficile à dire ?

L’intérieur de la tour a perdu son escalier à vis d’origine et une volée de marches neuves sont venus permettre d’accéder au premier étage, à mi hauteur de la tour. Aucun autre témoignage d’époque n’a subsisté.

A noter également sur l’arrière de l’édifice, du côté du Nord Ouest, les vestiges d’encadrements de quatre fenêtres en molasse, témoins de l’ancienne façade et indices permettant d’envisager l’axe du bâti fortifié. Ces larges fenêtres étaient destinées à faire entrer de la lumière et n’avaient aucun rôle défensif, preuve qu’elles s’ouvraient vers l’intérieur du château, certainement dans une cour intérieur, alors que les éléments défensifs, meurtrières et échauguette, s’articulent du côté de la tour gothique.

par C. Vuilleumier

[1]A signaler dans l’appartement supérieur une très belle cheminée d’époque, intacte.

[2]A l’intérieur de la tour subsistent les restes d’une fresque représentant un pape avec sa tiare; vraisemblablement Amédée VIII de Savoie, élu en 1439 sous le nom de Félix V, et dont Henri de Colombier fut l’ami et le conseiller. Il n’a pas été possible de photographier cette œuvre qui a fait l’objet d’une restauration en 1986.

[3] Bien que relativement rares, il existe en France plusieurs tours de ce type : la tour médiévale heptagonale de Larroque-Engalin dans le département du Gers, la tour Heptagonale du château de Pouancé dans le département de Maine-et-Loire, la tour de la Clauze dans la Haute-Loire, la tour heptagonale de Saint-Maime dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

[4]Il faut signaler que cet opus diffère largement des petits moellons qui constituent les murs des bâtiments anciens du village, contemporains du château de 1500.

par cvuilleumier | 20 Oct 2011 | Articles, Histoire

Il existe sur le territoire de Chêne-Bougerie, dans le canton de Genève, un chemin nommé « Chemin des Buclines ». Est-ce là le nom issu d’un lieu-dit ? Quoi qu’il en soit, l’étymologie de ce nom est inexistante, tant en latin qu’en vieux français ou en patois savoyard. Il faut plutôt attribuer l’origine de ce nom à la famille Buclin. Cette famille suisse apparaît dès 1648 à Rolle et dès 1750 à Nyon[1]. Il semblerait que de nombreuses branches aient émigrés en France et plus particulièrement en Savoie dans les siècles précédents. On trouve ainsi des membres de cette famille à Genève au XVIème siècle, comme le démontre le témoignage suivant :

Ont conparust la Bucline (Blanc), esquelles ont esté faict remontrance pource que, en portent et servant les masson ex terraux, il chante chanson deshonnestes. L’on leur a faict fort bonne remontrance. Interroguer de l’orayson, n’ont pas tropt bien ditz[2].

Il s’agit de Pernette, veuve de Pierre Buclin, chapelier. Veuve en 1533, elle habitait la rue des Belles-filles lorsqu’elle mourut en 1553. Notons également l’existence d’Aimé Buclin, boucher et citoyen de Genève mort en 1561 à 80 ans. Le nom de « Bucline » viendrait donc de la féminisation de ce nom de famille, usage courant aux siècles passés lorsque l’on parlait d’une femme.

C’est sur le territoire de Chêne que demeuraient dans la deuxième partie du XVème siècle deux femmes de cette même famille Buclin, mère et fille. Et c’est dans une procédure judiciaire que ces deux femmes apparaissent. En 1498, le vice-inquisiteur Jean Guynod[3] mène effectivement une enquête contre les Buclines, enquête enregistrée par le notaire Jean Butin qui prend note des témoignages. Malheureusement, le procès-verbal de l’instruction est incomplet et de nombreux détails nous manquent. La première partie nous indique :

Anno domini millesimo quatercentesimo Ixxxxviii et die xviii mensis novembris, existens et personaliter constitutae Glaudia (….) circum haec loca (villa Quercus), relicta Johannis Buclin et Anthonia filiam Glaudia pro crimine heresis, de mandato reverendi patris fratris Johannis Guynodi sacre pagine doctoris, ordinis fratrum predicatorum conventus Palacii, in civitate et diocesi Gebennensi contra hereticam pravitatem viceinquisitoris generalis apostolica auctoritate deputati, captae deque eodem crimine notatae, suspectae vehementer et diffamatae voce et fama publica refferentibus, coram prefato domino viceinquisitore, deinde eius medio juramento ad sancta Dei euvangellia in ipsis domini manibus tacta prestito, interrogata[4]…

« L’an du Seigneur 1498, le 18 du mois de novembre, comparurent personnellement pour crime d’hérésie Claudia des environs de Chêne, veuve de Jean Buclin et Anthonia, fille de Claudia, par suite du mandat du révérend père Jean Guyod, frère, docteur en théologie de l’ordre des frères prêcheurs du couvent du Palais, Vice-inquisiteur général député par l’autorité apostolique à l’encontre de la perversité hérétique au sein de la ville et diocèse de Genève, lesquelles furent emprisonnées pour ce même crime après avoir été grandement suspectées et diffamées par la voix et la rumeur publiques. Après avoir prêté serment sur les Saints Évangiles de Dieu et tenus par le Vice-inquisiteur, il l’interrogea en présence de tous…. »

Il s’agit d’une poursuite en justice contre une mère et sa fille considérées comme hérétiques. Cette affaire n’est pas exceptionnelle. Le Pays de Vaud, Genève et l’ensemble de l’Arc lémanique ont été soumis à une importante répression de la part de l’inquisition durant près de trois siècles, entre le XVème et le XVIIème siècle, à l’égard de la sorcellerie. Deux milles personnes environ furent ainsi exécutées en terres vaudoises au cours de cette période. C’est entre 1580 et 1620 que la lutte contre les hérétiques, sorcières et empoisonneuses fut la plus dure avec près de vingt-cinq exécutions capitales par année. La Suisse a été particulièrement marquée par la répression contre la sorcellerie, non seulement parce que c’est dans ce pays qu’elle a duré le plus longtemps mais encore par le nombre de personnes accusées de tels crimes en proportion de sa population. On se souviendra que, Anna Göldi, la dernière sorcière européenne, fut mise à mort à Garis en 1782. La Suisse a ainsi brûlé deux fois plus de « suppôts du diable » que l’Allemagne, dix fois plus que la France, cent fois plus que l’Italie, c’est dire l’importance de ce phénomène. A noter également que soixante à septante pour cent des victimes furent des femmes[5]. Genève voit 222 procédures judiciaires se dérouler entre 1520 et 1681, touchant 337 personnes. La répression, dans cette atmosphère eschatologique, s’accentue lors des périodes de peste, notamment de 1557 à 1636 ainsi qu’en 1615. Sur le nombre de sorciers et de sorcières, dont 71% furent des femmes, 21% furent exécutées par la corde et les flammes[6].

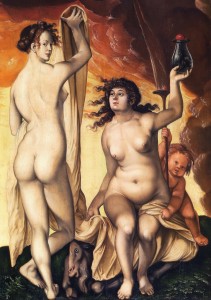

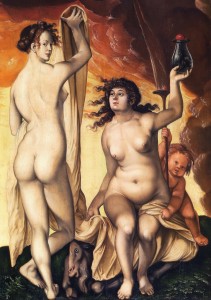

« Deux sorcières » de Hans Baldung (1523)

Les documents qui nous occupent sont malheureusement trop altérés mais c’est bien de sorcellerie dont ces deux femmes furent accusées. Un passage nous livre le témoignage suivant :

Interrogata quid faciebant de ossibus puerorum in synagogis portatorum, Glaudia dicit et confitetur quod reponebant in illo igne et faciebant pulveres ad faciendum mori gentes et animalia et maleficiandum[7].

« Interrogée sur ce qu’ils faisaient des os des enfants apportés à la synagogue, elle dit et confessa qu’on les déposait dans le feu et qu’ils en faisaient des poudres pour faire mourir personnes et animaux ainsi que pour faire des maléfices. »

Et encore :

… et die jovis post testis fuit infirmus quadam gravi infirmitate sic quod recepit sacramenta ecclesie, et tandem aliquantulum convaluit …. Quinque anni quodam semel vitula testis fuit infirma …. Super indiciis dicit quod ipse testis quodam semel dici audivit a Etienna uxore Johannes Boucheres quod ipsa delata occiderat filium ipsius Boucheres arte demonis, et dicebat quod erat heretica. Causam reddens per ea que dixit[8].

« Et le jeudi suivant, le témoin fut atteint d’une grave maladie, à tel point qu’il reçut les sacrements de l’Église, pourtant il se rétablit …. il y a cinq ans, sa génisse tomba malade… Comme indice, il dit avoir ouï dire une fois par Etienna, femme de Jean Boucher, que l’accusée avait tué le fils de Boucher grâce à l’art démoniaque ; elle disait aussi qu’elle était hérétique. Il se justifie par ce qu’il a dit. »

Il est question dans ces fragments de sabbat – l’appellation courante utilisée dans les sources étant synagogue – d’anthropophagie, et de maléfices. Le cadre est clairement établi, nous avons bien a faire à deux sorcières, mère et fille, établies sur les terres de Chêne-Bougeries. Les documents ne nous en apprennent pas plus, ni sur le déroulement du procès ni sur la sentence. On sait pourtant qu’un procès inquisitoire aboutissait bien souvent à la question, et que l’estrapade[9] fut largement utilisée à Genève pour extorquer des aveux aux malheureux qui y étaient soumis. Des chirurgiens étaient également sollicités afin d’identifier sur les corps des accusés les marques du démon. Si ces pratiques ont été mises en œuvre dans ce cas, aucune trace à ma connaissance n’en subsiste.

La raison habituelle des dénonciations qui transparaît dans la plupart des procédures judiciaires de ce type relève de querelles de voisinages, généralement anciennes. Il est inutile ici de développer les raisons pour lesquelles les femmes furent plus particulièrement victimes d’accusations de sorcellerie et je renvoie le lecteur intéressé à la bibliographie. Cela étant, deux femmes vivant seules dans un lieu à l’écart, (circum haec loca (villa Quercus)), représentaient une cible de choix pour la rumeur publique. La situation est presque caricaturale. Il est probable que cette mère et sa fille pratiquaient une médecine traditionnelle (faciebant pulveres) comme le laisse sous-entendre le texte. Basée sur la tradition orale, ce savoir était principalement détenu par les femmes du peuple, le plus souvent analphabètes. Leurs recettes se transmettaient de bouche à oreille, de mère en fille, et permettaient de soigner les maladies des hommes et du bétail mais aussi de désenvoûter ou d’éloigner le mauvais œil. Ainsi, pour être garanti de la fièvre pendant un an, on préconisait de manger « à la cuiller un œuf pondu le jour du Vendredi Saint, à jeun, et surtout sans pain ni sel ». On utilisait aussi l’armoise pour contrer l’effet des sortilèges, mais il fallait pour cela qu’elle ait trempé pendant trois jours dans l’urine d’une fille vierge de seize ans. Au-delà de ces conseils de bonne femme, la guérisseuse était aussi et surtout consultée pour procurer des décoctions destinées à régler les petits problèmes quotidiens. Au XVème siècle, ces pratiques ancestrales connurent un glissement dans les esprits des contemporains qui virent en ces femmes des suppôts du diable se livrant à la sorcellerie (arte demonis).

par C. Vuilleumier

(extrait du mandat “Jean-Jacques Rigaud, une voie”. Exemplaires conservés à la mairie de Chêne-Bougerie et chez l’auteur)

[1] “Buclin“, fragments généalogiques (1762-1811) Châtel-St-Denis et Semsâles in: Archives de la SSGF.

[2] Registres du Consistoire, vol. 2, p. 42.

[3] On retrouve le Vice-inquisiteur Jean Guynod dans plusieurs procédures inquisitoriales à Genève. Voir Sophie Simon, Si je le veux, il mourra ! Maléfices et sorcellerie dans la campagne genevoise (1497-1530), Cahiers lausannois d’histoire médiévale 42, Lausanne, 2007.

[4] Coll. privée, GE, XV, doc. 3, fo 2.

[5] William Monter, « Switzerland », in Encyclopedia of witchcraft: The Western Tradition, éd. Richard Golden, Santa Barbara-Denver-Oxford (ABC-CLIO), 2006, vol. 4, pp. 1099-1102.

[6] Christian Broye, Sorcellerie et superstition à Genève (XVème-XVIIème siècle), Genève, Le concept moderne, 1990.

[7] Coll. privée, GE, XV, doc. 3, fo 4.

[8] Coll. privée, GE, XV, doc. 3, fo 6.

[9] L’estrapade, en usage à Genève, était le nom donné à une torture consistant à attacher les bras de la victime à des cordes, à la hisser en haut d’un poteau ou du plafond avec une poulie, parfois avec des poids suspendus à ses pieds et à la relâcher brutalement.

Commentaires récents